2025/04/29

大工・職人の今、30年後の住宅

目次

こんにちは。堀田建築のスタッフです。

堀田建築の堀田棟梁の想いを熱く語る「棟梁コラム」。

今回は「30年後のあなたの住宅」についてお話していきたいと思います。

このテーマは、日本の住宅にまつわる未来のお話し。

今、人手不足や後継者問題など建築業界では様々な問題がありますが、決して他人事ではございません。あなたがお住まいになる「戸建て住宅・マイホーム」のリフォームが、将来スムーズにできない可能性だってあるんです。

リフォームができないとどうなるでしょうか?

間取りの変更ができなかったり、雨漏りがなおせない、介護用のリフォームや大規模修繕ができないとなると、日々ストレスを感じながら過ごすか、状態によってはそのお家を手放すことになりかねません。

今回は日本の大工・職人の現状について知っていただくとともに、堀田建築の技術継承について知っていただけたらと思います。

ぜひ最後まで、お読みください!

大工の深刻な人手不足問題

少子高齢化・人口減少により、多くの業界で人手不足に悩んでいます。

しかし、建設業界では、より深刻な問題となっているのをご存知でしょうか。

特に大工(技能者)の人手不足が深刻です。

工期に遅れが出たり、品質が低下するなどのトラブルも起こりがちです。

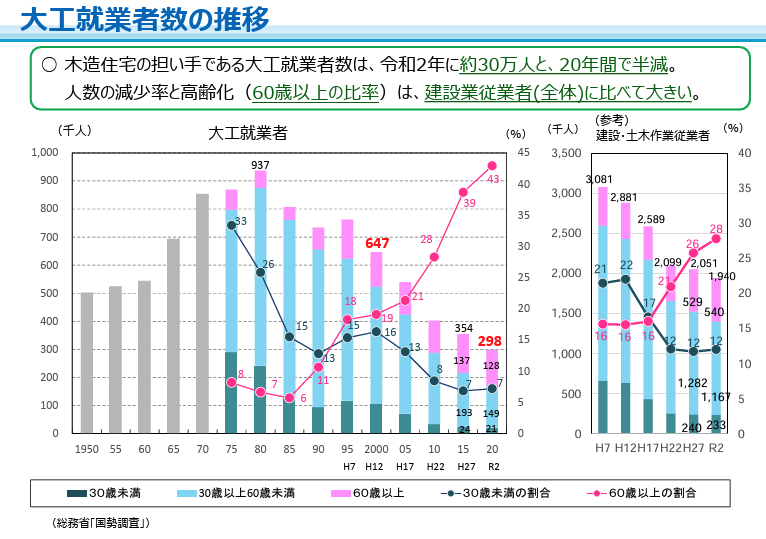

総務省では、大工として就業する方の推移を調査しています。

1980年に93万7,000人でピークとなった大工就業者数は減少し、2020年の結果では29万8,000人まで減少しました。

出展:国土交通省

住宅のリフォーム工事件数は現状維持・増加傾向にある

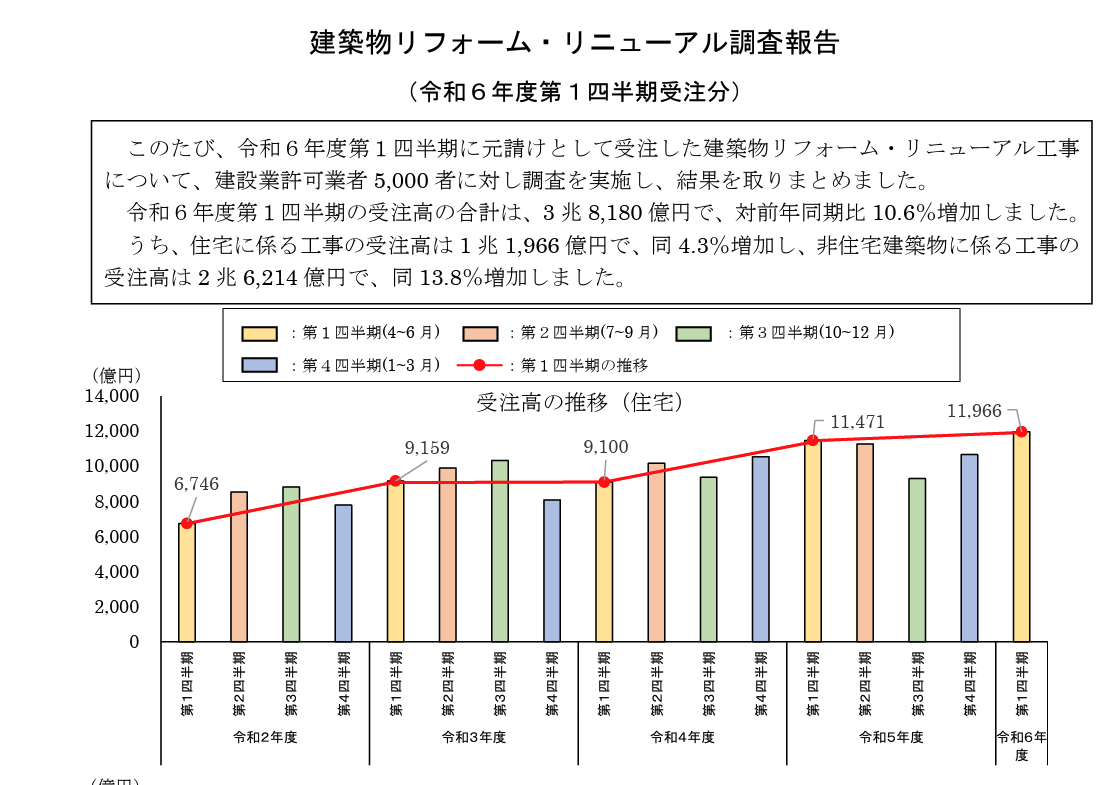

国土交通省の調査によると、令和2年度から令和6年度にかけて、リフォーム工事の規模は基本的に増加する傾向が確認できます。

このように、大工として就業する方が減少する中で、リフォーム工事の需要が増えれば、大工不足でリフォーム工事が難しくなる可能性があることが分かります。

大工が人手不足!減少している理由は?

では、なぜ需要がある業種にもかかわらず人手不足に陥っているのでしょうか。

原因と言われているものを5つご紹介します。

慢性的な長時間労働

一般社団法人 日本建設業連合会の調査によると、2020年に「4週8閉所」を実現できている現場は全体の33%に留まりました。つまり、「週1日しか休めない週」のある現場が全体の7割を占めています。

「決められた納期に間に合わせるため」、「仕様の変更で追加作業が発生したため」など理由はありますが、長時間労働が常態化することで、負担が強いられています。

不安定な雇用

大工は「日給制」で働くことが一般的です。

働いた日数だけ給与がもらえる制度のため、天候や現場数により、給料が上下しやすい業種です。

不適当な賃金

専門職である大工は、高収入を得られる職業と思われるかもしれません。しかし、時間外労働も多くなることから、時間当たり(日当たり)で換算すると、割に合わない賃金になる場合があります。

さらに、現場で使う工具・消耗品は自前で用意するケースがほとんど。

下請けのみを仕事としている大工では利益を考えると「割に合わない」と感じる人もいるでしょう。

また、10代や20代の若い世代の大工が「定着しない」理由として挙げられる問題が、「初期投資の高さ」です。大工に欠かせない道具の購入費は、「自分の道具」のため、基本的に自己負担となります。

道具を買い揃えたが、収入の不安定さで転職を考える若者も多く存在します。

作業の危険性

「機械でケガをした」「高所から落ちた」などのケガ・事故が発生するリスクが常に伴います。いくら安全対策をしていても、長時間労働による疲労、慣れによる注意散漫で、ちょっとしたミスが大きなケガ・事故につながります。一般的なサラリーマンよりもリスクが高いと感じる業種といえるでしょう。

高齢化

家を建ててくれたり、リフォームを手がける大工が「ベテラン」ばかりだったら心強いですよね。

「技術や経験」の高さを考えると良いことのように感じるかもしれません。

しかし建築業界の高齢化(55歳以上の人材)は、全体の約3割まで上るなか、若い大工の参入は少なく、次の世代を担う人材の育成が間に合っていません。

このままでは、ベテラン大工の技術を継承した人材が育たない恐れもあるでしょう。

大工が不足した今、そして未来で起こる影響

それでは、現在起こっている問題や考えられるリスクをご紹介します。

リフォームを依頼できなくなる

かなり極端ないい方をしましたが大工が不足すると、「間取りを変更したい」「断熱性を高めるリフォームをしたい」「床を張り替えたい」「屋根から雨漏りするから直して欲しい」など、悩みがあっても大工が担うリフォーム工事が順番待ちとなる可能性があります。

「すぐに直して欲しい」と思っても、何ヶ月も待つことになることになるかもしれません。

工事の質が低くなる

2つ目は、工事の質が低くなることです。

リフォームも新築も、工事の需要が高い中で人手不足になると、一定の技術を持っていない業者が参入する可能性があります。

依頼する会社選びをしっかり検討しなければ、質の低い工事をされ、要望どおりの家になっていない、悩みが解消できない、といった暮らしのストレスにつながります。

質を確保しながら新築・リフォームの依頼をするためには、下請けを利用しない自社施工の会社への依頼がおすすめです。

新築の家は、全て同じ仕様になる

大工技術がなくとも建築できるのが「プレカット工法」による家づくりです。

パズルのように、決められた場所に、あらかじめ正確にカットされた木材を運び、釘や金物で止めていくので難しい技術は必要ありません。

木の材質を見極める技術も、木材のねじれや曲がりなどを木のクセを見ることもないので、梁や柱などから個性を出す家づくりが失われ、ローコストの分譲住宅で販売されているような同じような見た目・間取りの住宅しか建てられなくなるでしょう。

堀田建築でできること

堀田建築は、1400年以上続くこの日本の大工の昔ながらの家づくりを継承しています。

わかりやすくお伝えすると、奈良の法隆寺を建てた質の高い希少技術で、一般的なプレカット住宅とは全くことなります。

高い技術力は、その大工のセンスや経験によって得られるものです。

継承もすぐにはできず何年も一緒に作業をして失敗しても直して、良い仕事をお客様に褒められて喜びとなり、それが高められ伸びていくものです。

ですので、堀田建築は長い時間と濃密な経験をかけて、次世代へ大工技術の継承を行っています。

堀田建築株式会社の最高齢は70代の大工。代表である堀田は40代。

同世代の大工たちに技術を伝えながら経験させ、10代の子世代に伝えることを行っています。

日本の大工の継承は「口伝」です。

丸太の仕入れから始まるのですが、同じ姿形、同じ密度の木材はないため、教材やマニュアルにすることができないのです。

丸太1本1本の加工を全て知識と経験から手掛けていく技術は、手間暇がかかり、経験が必要です。

それを、長い時間をかけて次世代に伝えています。

日本の大工の伝統技術継承を、50年、100年後の日本に残したい。

堀田建築が大工の伝統工法を手がけるのは「日本の伝統文化」を後世に残したいからです。

新しく生まれていく技術も必要ですが、日本の「侘び寂び」や地震大国日本で生き残ってきた法隆寺がなぜここまで強いのか、伝えられる術なのが大工の技術だと私たちは考えています。

それだけでなく、今建てられているお家、今後建てられているお家をリフォームしながら大切に永く住んでいただくためには大工の技術が必要不可欠です。

堀田建築でリフォーム・新築を検討中の方にお伝えしたいこと。

前述の通り、世の中全体で大工が不足し昔ながらの大工の技術が失われつつあります。

堀田建築と同じ家づくりをしている工務店は世の中にほとんど存在しません。

工法の違いは技術の違い

「手刻みをしている」、「伝統工法で建てている」と謳った工務店や大工の会社は存在していますが、堀田建築と変わらぬ「高品質な木材」を丸太で仕入れ、自社で天然乾燥し、墨付けで丸太を1本余す所なく加工し、それを金物をほとんど使わず丸太で組み立てている会社はこのエリアには存在しません。

ですのでハウスメーカーと比べて工期がかかるのは当たり前ですので、どうかご理解ください。

「他社と比べて」と言われる時もありますが、同じことを手掛けている工務店はほぼありません。

「マイホームの夢を叶えたい」というのは同じ気持ちですし、私たちも地域に根ざした工務店として夢を叶えるお手伝いをしたいです。

しかし、「安い木の家を早く建てたい」方には、当社は向いていないと思います。

それぞれ「理由」がある。裏付けある家づくり。

最高級・高品質の木材

高品質な木材を仕入れるのは、木材は「健康的な暮らし」を叶えるだけでなく、「耐震」「耐火・耐久性」といった安心・安全面を大きく担うからです。ですので、最高級の国産木材を使います。

見た目だけ、香りだけでいいのであれば、他社の方が安価に建てられることができるでしょう。

木材の加工

丸太を墨付けし、全て余すことなく使うのは、高品質な木材の価値を余すことなく使うことが森を守り、資源を守り、未来の森林を守ることにつながるからです。

木材を天然乾燥させるのは、それだけ木材の密度を上げて、強い木材にするためです、

人工乾燥の何倍も、何年もかかりますが天然ほど強いものは人工ではつくれません。

また木本来の香りや美しさも、家に活かすことができます。

丸太を使う伝統工法か、プレカットか

「丸太で家づくり」をするのは、木と木が引っ張り合う自然の粘り強さを最大限活かし、大地震や余震が何度も起こっても「家を揺らさない」ようにするためです。家をあえて揺らして地震から守る対策もありますが、当社の家づくりは「揺らさない」ことで2階の崩壊を防ぐ考え方で作られています。

当社の家づくりには、全て理由や裏付けがあります。

この家づくりで得られる「価値」に共感いただいた方がお施主様になっていただいています。

そうでない方には、私たちの家をいくら気に入っていただいていても、お断りさせていただいています。

もっと当社の家づくりについて知りたい時は、遠慮なくご連絡ください。

実際の建物を見ながら、理由のある家づくりをご紹介させていただきます。